作者:创盟会员骆永华(北京环宇通软信息技术有限公司创始人,和君咨询合伙人。)

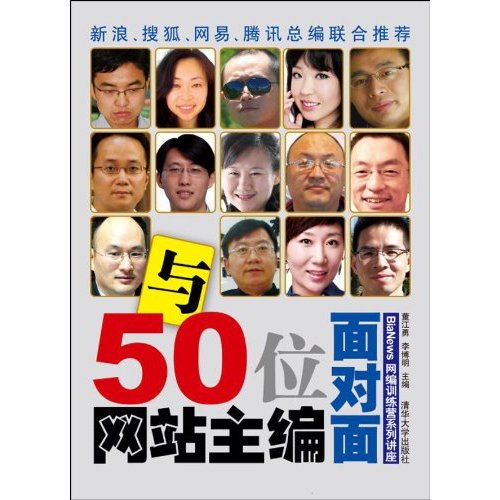

注:2008年8月在BiaNews网编训练营做的讲座,Bianews.com刚刚结集出版了《与50位网站主编面对面:BiaNews网编训练营系列讲座》一书。因为是差不多2年前的东西,所以没有包括对微博在网络舆论热点形成规律中所起作用的分析,而在当下的网络舆论热点形成规律中,微博显然是不能忽视的因素。

第一部分:

今天我想跟大家探讨这段时间我比较关注的问题,也就是网络舆论热点背后的形成机制,以及在这种机制影响下我们网编该怎么操作。为什么这段时间对这个问题比较感兴趣呢,可能大家也可以猜到与这次大地震所引发的一系列网络舆论热点事件有关。我举个例子,比如范跑跑事件、比如潭力笑容事件,它已经超过了当事人以及我们非当事人观察角度所能想象的广度和烈度,而且在这个舆论热点形成和放大的过程中我们往往感到事情的进展是如此的不可预料甚至是不可控制的。但是,它是不是真的完全不可预料不可控制呢?其实并不是这样,在网络舆论热点形成和放大的过程中,有着它内在的规律在里面。

为什么中国的热点特别多?这是与中国发展的大背景有关的。德国著名社会学家贝克提出一个概念叫做风险社会,是系统的理解现代性社会的核心观念。风险社会的突出特征有两个:一是具有不断扩散的人为不确定性逻辑;二是导致了现有社会结构、制度以及关系向更加复杂、偶然和分裂状态转变。所以,现在的风险与古代的风险不同,是现代化、现代性本身的结果。

中国社会正处于转型时期,中国社会的转型表现为结构转型与体制转轨的同步启动,即在实现以工业化、城市化为标志的现代化的同时,还要完成从以计划经济为特征的总体性社会向以市场经济为特征的多元化社会的转变。在这一巨大变迁过程中,中国社会也正在进入一个风险社会甚至高风险社会。

大家可能听说过蝴蝶效应,它描述的是在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。对于这个效应最常见的阐述是:“一个蝴蝶在巴西轻拍翅膀,可以导致一个月后德克萨斯州的一场龙卷风”。

蝴蝶效应通常用于天气、股票市场等在一定时段难于预测的比较复杂的系统中。此效应说明,事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性,初始条件的极小偏差,将会引起结果的极大差异。蝴蝶效应在社会学界用来说明:一个坏的微小的机制,如果不加以及时地引导、调节,会给社会带来非常大的危害,戏称为“龙卷风”或“风暴”;一个好的微小的机制,只要正确指引,经过一段时间的努力,将会产生轰动效应,或称为“革命”。

当前的很多网络舆论热点,比如铜须门事件、小三事件等其实就具有蝴蝶效应的特点。一个热点形成之前或之初,你根本预想不到最后可能形成的影响程度和后果。就比如绵阳书记潭力的笑容,他最初在笑的时候哪能想到最后会这样子呢?那个新华社中央新闻中心的摄影记者在给胡、温拍照的时候大概也没想到要专门去为难潭力。只不过这个偶然的事件,可能刚好某个公司的某个白领比较闲,在看新闻的时候就开始琢磨他为什么会在那儿笑呢?在这样的非常时期他这个笑容是多么的不合时宜多么让人气愤?然后就转到天涯或者别的某个论坛上,然后一帮网民就开始进行议论,再加上各种不同的因素聚集在一起,最后就形成了一个快速传播和广泛参与的热点事件。

在一个风险型的、不平衡的社会里,由于蝴蝶效应的存在,很多时候就形成我们所看到的这种网络热点。这里是一个热点和舆论互动的过程,热点首先是提供了一个信息,经过很多人的传播,很多人的议论,很多人的质疑,很多人的反问,从而形成整个舆论热点的状况。从舆论的角度来看,没有互联网的时代也有舆论,比如以前的大字报等等,在一定的技术和媒介的条件之上,舆论都是存在的。只不过这种舆论在互联网上传播会更低成本,更快速,传播更广,加上刚才所讲的蝴蝶效应被互联网加速,任何一个微小的浪花都可以借助互联网媒体的力量渲染成一个大事件。比如:最牛女秘书/邮件门、正龙拍虎、白领裸照、最牛公务员、四川卫生厅官员暴打志愿者、小三事件等。

所以我前不久给北大MPA做讲座的时候说过:一个小事件都存在形成网络舆论热点的可能,对于具体的政府部门和官员个人,某种程度上是一种事先的提醒和威慑,中国古代是讲‘人在做、天在看’,把某个人所遭受的灾难比如天打雷劈和他的道德劣行联系起来,从而在道德宣教之余提醒每个人在为人行事上维护好自己的道德底线。在类似的宗教迷信已经没有太多市场的今天,网络舆论热点形成的突发性和爆炸性一定程度上有‘人在做、网在看’的效果,而这种威慑则是提醒官员某种程度上应该坚守自己的底线,尽量做到廉洁尽责,甚至有的时候应该做到道德洁癖。

但是,有些人的某个行为经过网络传播的放大效应,经过人肉搜索,他所受到的责难也好、隐私曝光也好,可能已经超过了他本应当承担的责任,可能对他的惩罚也远超过了他自身行为的严重程度,所以从这个意义上讲,我们也反对网络舆论热点中的网络暴力。而且在互联网的舆论热点形成的过程中,确实有很多东西是与事实有偏差的。比如大家对范美忠的理解,比如王石捐款事件等等。

对于这些热点,作为我们网编也会有我们关切的重心和可资利用的角度。

刚才说到网络热点和舆论热点看似非常复杂,好像没什么规律可循,但其实我们大概的是能够认识到它背后是一个什么样的机制。在很多热点出现的时候,其实有很多媒体的介入,比如南都、南方周末、新京报、新浪、天涯、腾讯QQ的弹窗、百度等等。你会发现,不同的媒体在其中扮演着不同的角色。

任何一种舆论必须有一个事件,有一个信息提供,这种信息提供有两种情况。

第一种情况是传统媒体首先报道(上图),另一种情况是传统媒体不敢报,就可能在网络论坛上先爆料。我们首先来看第一种情况,其实我们会发现很多热点,首先是从传统媒体尤其是市场化的媒体比如新京报上报道出来的,但传统媒体报道的那个时候其实还没有真正形成热点,我们知道现在其实没有多少人看报纸,而且版面也很多几十版甚至上百版,可能你买来报纸后只看了几条新闻,其他也就不看了就丢掉了之后第二天第三天也不会再去看了,所以传统媒体的传播效果其实很差。

但一般这种媒体都有自己的网站,而且很多门户网站跟他们签了转载的协议,允许它们自己去抓。而一旦这个新闻在新浪搜狐的首页或新闻中心首页上出现之后,那访问的流量就非常大了。

其实新浪、搜狐等门户网站的新闻很多时候都是白领在看,一般白领是比较闲的,每天会花点时间去看新闻。当然白领中也分两类,有的人比较钝感,什么事发生都不关心;但也有的人信息饥渴症,他天天看新闻,什么都想了解一下,他就可能会把它转载到论坛上去;如果你不转载,就不会引起讨论,很多信息就像水一样地被渗漏掉了。

当然这时也会有人去写博客,但博客一定会滞后于论坛。在论坛上,你可能是随意的,比如‘顶’、‘好’,或者简短的写几句自己的看法,观点可以是很零散的不系统的甚至是很偏激的,甚至是不负责任的,但在博客上你就会比较谨慎,比如一些意见领袖在事件刚出来后他自己也看不清楚这个事情,因为很多热点事件发生的领域其实是远离一些意见领袖比如专家所工作和生活也即他熟悉的领域,就必须了解更多的信息,包括去看论坛中网民对这个事情是怎么看的,都有哪几类观点。我们看到,意见领袖中的许多人在写博客的时候对一个热点事件的分析非常理性非常系统非常有深度,其实这种观点一定程度上也是借鉴了论坛上许多网友的观点并且在这些观点基础上进行了修正、组合和再加工。而且你说这些专家在写博客评论这个事件的时候他为什么会写这个事件的评论,为什么不去写那个事件的评论呢?其实舆论也是个市场机制起作用的地方,这个博客的观点也是他们在观察事件相关新闻的传播以及网友在论坛中的议论时会做选择的,比如发现很多网友都在关注,那他对此发言的可能性就相对较高,因为对一个被更多人关注的热点发言,更符合他自身的理性考量。同时在立场和观点的选择以及权衡上,他们也可能会考虑,一般网民需要怎样的一个观点,他可能就会制造这样一个观点;可能有时也会反向操作,站在一边倒舆论的另一面,为了满足一定的舆论观点的供需平衡,当然,对于意见领袖来说,无论是附和大多数人的观点还是反对大多数人的观点,其观点的一个重要前提是基于比较理性的思考和分析的。

现在进入第二轮,新京报上发了一篇文章,它可能形成热点,那它就一定会有后续报道。而另外一个媒体比如南都对此没有报,踩空了热点事件,如果这个事件没有受到足够广泛的关注,那它可能就不再跟进;但如果引起了广泛关注,那它就会跟进,因为你作为大的报纸在一个大的热点事件中肯定不能缺位,否则就有损它作为一个权威媒体的影响力。你看传统媒体的编辑记者可能都在论坛比如天涯杂谈、传媒江湖上看帖子看话题,其实也是在寻找可能成为热点的选题。新闻也有一个市场,媒体也是一个企业,记者和编辑也是理性的人。记者写完稿后受到编辑认可,受到读者好评,既影响到他的收入,也影响到他的行业影响力。很多传统媒体的记者,他的稿费收入是基本工资的好几倍。所以对于记者来说,寻找真正有价值的选题,其实也是有很大的动力同时也有很大的压力。有些记者可能是私下在交流做什么选题,但也可能就在论坛上去发现选题。所以这就是传统媒体影响到网络媒体、网络媒体又传播到论坛,而论坛又反过头来影响传统媒体这样一个互动的过程。

当然在第二轮的报道中传统媒体它会更全面、更系统、更深入,会交代前因后果,比如说最牛公务员,第一波和第二波就不一样,第一波只是一个信息,第二波就会方方面面都去访谈一遍、调查一遍,一定会带有观点,也可能是记者的观点,但是就像我刚才所说的博客,这个时候记者的观点怎么可能不受论坛中网友的影响呢?

而这一波传统媒体的报道又会再次经过网络的放大,而且这次网络传播跟第一次就有些差别了。首先从网络编辑的角度看,在选择推荐哪篇新闻上频道首页或者新闻中心首页甚至网站首页的时候,就会受前期热点传播的影响,他就觉得这个事件可能会进一步放大成为热点,网友可能会比较关注,所以对这篇文章,可能就会重点去推,标题上有意识的用一些前面热点传播中形成的关键词。其次从看新闻的网友的角度讲,本来这样一篇新闻在一个海量的信息浪潮中可能就过滤过去了,但是因为我已经看过了甚至我可能参与了讨论我就会对它尤其关注,或者虽然我是一个信息钝感者,但是我可能在吃饭的时候我的朋友和我说,把这件事告诉我了。他跟我转述的时候我不见得马上去找这个新闻,但是我脑子里可能已经有了模模糊糊的‘最牛公务员’、‘正龙拍虎’这样的关键词的印象,所以我再次看到标题中带有这样关键词的新闻的时候,我就有更大的可能点击进去阅读。所以它又有个放大的效应,到了这个时候,热点已经进入一个放大的阶段。刚才说到博客,很多事件之所以会成为舆论热点,一定是因为它深层次激发了人内在的情绪或者一种观点,最后它真正影响人的也是落实到情绪和观点上,比如,说得直接一点,谭力跟我有什么关系,也没有利益冲突,他笑没笑跟我有什么关系,最后的盖棺论定深入分析的观点也许真正会影响到你,你有可能和别人聊的时候就会把那些博客中的观点无意识的变成自己的观点再次传播出去了。

另外一个方面,在博客、论坛、门户网站上的大量信息,被感兴趣的人获取后,会不仅仅满足于原始的新闻式报道,他们会主动挖掘关于这个事件的更多信息,主动得利用互联网庞大搜索引擎来满足他们的求知欲,将搜索到的信息再发到论坛或者博客里。对于同一个事件搜索的人多了,也会形成热点。

根据我们分析得出的热点形成规律,有三个数据,可以帮我们监测近期哪些话题可能会成为热点:1.门户网站的社会新闻,因为它是线索产生的源头;2.知名论坛的十大热帖、或者某些热点版块的热点帖;3.百度的关键词上升最快排行榜。百度的关键词上升最快排行榜里如果出现陌生词汇,作为网编就应该很敏锐地意识到,新兴词汇背后可能就意味着一个热点事件,所以这样的和陌生词汇相关的新闻是一定要看的。

http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20848455